清华简《耆夜》礼制解疑(一)

发布人:中国秦文研究会秦文研究所 发布时间:2015-06-28 22:31 点击率:2822

刘光胜[1]

上海师范大学 人文与传播学院

摘 要:武王八年,召公、周公尚未受封为公,他们担任主宾、主人,并未违背《燕礼》“公卿不为宾主”的原则。“客”字在春秋中期以前已经出现,并不限于指国外来宾。“作歌一终”的“作”字是指演奏,武王、周公并未当场清唱,武王酬周公酒可能是由于周公在戡黎征伐中有着突出的功绩,《耆夜》看似“违礼”的种种表现,实际上都可以获得合情合理的解释。饮至礼与燕礼既有相同之处,又存在明显差异,“与《仪礼·燕礼》不合”不是证成《耆夜》为今人伪作的充分条件。对《耆夜》真伪的考察应综合各方面因素,单从礼制一方面探究是远远不够的。

关键词:清华简《耆夜》; 《燕礼》; 礼制; 真伪

饮至礼是征战凯旋归来举行的一种军礼,发轫于先秦时期,在封建社会政治生活中延续长达两千余年。《周礼》、《仪礼》、《礼记》保存了古代礼仪的绝大部分资料,经礼三百,曲礼三千,号称是中国礼学的三大宝库。但《三礼》对燕礼、乡饮酒礼等古代酒礼叙述得非常详尽,唯独对饮至礼并未涉及,不能不说是一种缺憾。2010年《清华大学藏战国竹简(壹)》出版[2],其中《耆夜》一篇详细叙述武王八年戡黎归来饮至礼的人员分工、坐席位次等情形,《三礼》中饮至礼缺失的面貌在很大程度上得以改观[3]。

但丁进先生质疑清华简《耆夜》真实性,说《耆夜》违背了《燕礼》“公卿不为献主”、君主不酬“献主”原则,武王、周公作诗与诗乐一体的宗周礼乐制度不符合,周公做诗无视武王的存在,有“出位”之嫌,本国人士称“客”不称“宾”,与西汉以下文献用词习惯接近。丁先生得出的结论是如果认可《耆夜》所述的礼制为西周早期,就得放弃三礼文献中宴饮礼的知识体系,因此《耆夜》是假简,出于今人的伪造[4]。清华简并非科学发掘品,其真伪问题需要慎重对待,丁先生从礼制方面对《耆夜》真伪提出质疑,非常具有启发意义。但仔细研读丁文,其论证疏漏之处颇为明显,以下逐一陈述,不当之处,敬请丁先生及诸位方家批评指正。

一、武王八年周公、召公未曾受封为公

清华简《耆夜》毕公高为客,周公为主人,竹简整理者对此的解释是饮至礼使周公为主,盖尊毕公[5]。即为尊崇毕公,特意安排周公为主人。《仪礼·燕礼》为诸侯之礼,经文中“公”为诸侯,主人、宾皆属大夫级别。丁文说卿是诸侯朝廷大臣中地位最高者,级别均高于宾和主人,《燕礼》选择宰夫为“献主”是出于避嫌的考虑。周公旦为周武王之弟,是王朝倚重的大臣,在《耆夜》文中与召公奭、太公望一同被称为“公”[6],如果由他担当“主人”招待宾客,当为极大的嫌疑。

丁文据《耆夜》称周公、召公为公推知他们当时皆担任公卿之职,把“公”当作公侯的爵称,但西周时期“公”涉及到诸侯生前称号与死后追谥、爵无定称等问题,它是不是爵称,至今仍是学界尚未解决的问题。杨宽先生说“公”可以用作执政大臣太保、太师、太史的爵称[7]。傅斯年[8]、郭沫若[9]、杨树达[10]等学者认为公、侯、伯、子、男五等爵制不能落实,属后人拼凑而成。如果西周五等爵制不存在,那“公”自然不是爵称。盛冬玲等认为西周金文中“公”字都不是指爵称,用作爵称的只是“侯”和一部分“某伯”、“某子”中的“伯”、“子”,爵称之“公”主要见于春秋时期的金文资料[11]。吴镇烽先生指出,凡是西周金文中以公字和爵称、官职、行第、私名分别组成的人名,都是位卑者对其国君、长官、祖先的称谓[12]。《耆夜》“周公叔旦”叔是排行,旦是私名,“召公保奭”保是官名,奭是私名,按照金文爵称之“公”出现的时代及辞例,《耆夜》周公、召公之“公”都不是爵称无疑。

我们认为,对于西周时期的“公”,不能笼统地说都是爵称或都是尊称,要结合具体问题具体分析,要把《耆夜》还原到当时的历史场景中考察。《耆夜》的特殊性表现在两点:一是发生时间在武王八年;二是称公的是周公等周初重臣。《礼记·王制》:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男凡五等。”《孟子·万章下》:“天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子男同一位,凡五等也。”传世文献中大量记载周代爵位有公、侯、伯、子、男五等,公为五等爵之首,这些对丁进先生的解释无疑是有利的。但问题是五等爵制滥觞于西周的册命制度,肇始于成王时代周公封邦建国、册命诸侯[13],而《耆夜》武王八年在成王即位、周公摄政之前,当时公侯伯子男五等爵制尚未建立。传世文献中王室执政卿士称“公”,享受公爵待遇,杨宽先生以班簋、旅鼎为例,证明西周存在公、伯两等的官爵制度,实际都是成康以后的事情。

《史记·鲁周公世家》索隐:“周,地名,在岐山之阳,本太王所居,后以为周公之菜邑,故曰周公。”《燕召公世家》索隐:“召者,畿内菜地,奭始食于召,故曰召公。”[14]周公、召公之称源于文王赐给他们采邑。《礼记·礼运》说:“诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。”文王时期,岐周为殷商的一诸侯国,周公、召公有采邑证明他们仅相当于大夫级别[15]。《史记·鲁周公世家》说:“周公佐武王,作《牧誓》,破殷,入商宫。已杀纣,……遍封功臣同姓戚者,封周公旦于少昊之虚曲阜,是为鲁公。”武王十一年,周人灭商,周公才受封为鲁公。类似的说法亦见于《史记·周本纪》,武王克商后,“封弟周公旦于曲阜”。《耆夜》发生在武王八年,周公受封为公在武王十一年,戡黎饮至礼举行时,周公尚未受封为公,仅相当于大夫级别,《耆夜》“周公为主人”,何来违背《仪礼·燕礼》“公卿不为献主”的原则?

丁文认为按照宾主对等原则,毕公、卲(召)公等都是公卿,也不应当担当宾、介的角色。《史记·魏世家》说:“武王伐纣,而高封于毕。”《史记·燕召公世家》:“周武王之灭纣,封召公于北燕。”毕公、召公受封为公都在武王伐纣之后。《仪礼·燕礼》规定宾只能由大夫担任,但《耆夜》武王八年饮至礼发生之时,毕公、召公都未曾受封为公,同样不能以《耆夜》毕公为宾,说它违反了《燕礼》“宾只能由大夫担任”的规定。

《诗经·大雅·大明》:“维师尚父,时维鹰扬。”《毛传》:“师,大师也。尚父,可尚可父。”[16]《诗经·大明》称姜尚为“师尚父”,是因为他担任太师之职。《史记·周本纪》说:“武王即位,太公望为师。”自武王即位后,《周本纪》、《齐太公世家》皆称姜尚为“师尚父”,武王八年戡黎时,太公已进位为太师。与《史记·周本纪》不同,《耆夜》称姜尚为“吕尚父”,如果《耆夜》中的“公”是指公侯爵位,对应的姜尚应称“师尚父”才对。

西周“公”字是爵称还是尊称,有时很难区分,判断的关键在于它有没有爵位。传世文献中和《耆夜》最接近的是《逸周书》,《逸周书·大开武》说:“维王一祀二月,王在酆,密命,访于周公旦。”《逸周书·柔武》说:“维王元祀一月既生魄,王召周公旦。”这里的王是武王,按照《史记·周本纪》文王受命七年而崩的说法,《大开武》武王一祀、《柔武》武王元祀正相当于《耆夜》武王八年。《大开武》、《柔武》记述武王元年之事时,把姬旦称为周公。《逸周书·酆保》:“维二十三祀庚子朔,九州之侯咸格于周,王在酆,昧爽,立于少庭。王告周公旦。”《逸周书·酆保》篇更是把文王时代的姬旦称为周公。武王十一年克商,此后周公、召公称公或许是因为有爵位,但在武王元祀(武王八年)甚至是文王时期,周公、召公没有受封,没有公侯爵位,《酆保》、《大开武》篇称他们为公[17],证明“公”对于周公等周初重臣而言确实不是爵称。

清华简《耆夜》说:“卲(召)公保奭为夹。”《耆夜》称召公为保。唐兰《殷墟文字记》:“负子于背谓之保。”“保”凸显的是长者对幼者的“养”,召公为武王之弟,武王年长于召公,因此武王在位时(包括武王八年戡黎),召公不可能担任太保之职。《尚书·君奭序》:“召公为保,周公为师,相成王而为左右。”武王去世时,成王年仅十三岁,无法处理朝政。为辅助成王,召公进位太保。《克罍》铭云:“王曰:太保,唯乃明乃鬯,享于乃辟,余大对乃享,命克侯于燕。”从《克罍》铭可知,成王分封燕国时,称召公为太保。《太保簋》、《旅鼎》、《叔卣》、《堇鼎》及岐山西周卜骨称召公为太保,其时代皆不早于成王时期[18],可知召公称保是成王时才发生的事,不可能早至武王八年。毕公本姓姬,武王克殷后封他于毕才称毕公,武王八年毕公之称根本不存在[19]。《耆夜》称召公为保,称姬高为毕公,证明《耆夜》并非当时史官实录,而是出于后世儒者的追述。

周公、召公之称源于文王赏赐采邑,《诗·周南·召南谱》:“文王受命,作邑于丰,乃分歧邦周召之地为周公旦、召公奭之采地。”文王之时,周人迁都丰邑,其后将岐周之地划为周公、召公的采邑。周公采邑在周,召公采邑在召,他们地位尊崇,功绩显赫,后世文献记述周初事迹时,皆尊称他们为公。《耆夜》作于西周中期至春秋前段[20],它尊称周公、毕公等皆为“公”是很自然的。但《耆夜》称毕公、召公为“公”与克商之前毕公、召公是否受封为公是两回事,《耆夜》称公是袭用后世习惯性的尊称,与爵称之“公”明显是不同的涵义。《耆夜》所叙为武王八年戡黎之事,当时周公、召公等皆不曾受封为公,不能一看到周公担任饮至礼主人,召公为主宾,就说《耆夜》违背了“公卿不能为主人、主宾”的《燕礼》原则。

二、“客”字出现的时代及意指

丁文对“宾”字被取代的历史进程作了归纳:春秋中期以前,有“宾”无“客”;春秋晚期至战国中期,有“客”有“宾”,“客”与“宾”均指他国来宾,本国人士不称“客”;战国后期“宾客”合称普遍使用,称“客”压倒称“宾”,“宾”、“客”无别;西汉时期“宾”基本上为“客”所取代,本国人士也称“客”,而“宾”的指称功能被“客”和“宾客”所瓜分。先秦文献虽然不多,但丁先生仅靠检索《尚书》中的周初八诰、《左传》、《战国策》和《史记》,就得出了上述结论,其证据材料的搜集明显不够全面。

我们以《诗经》为例,《诗经》是先秦时期的重要典籍,关于《诗经》的成书时代,高亨先生认为是从西周初期到春秋末期[21],程俊英先生认为《左传》引诗95﹪都见于今本《诗经》,可见春秋时期《诗经》已有固定教本,她把《诗经》成书的下限定在春秋中叶[22]。据《左传》襄公二十九年记载,公元前544年,吴国公子季札到鲁国聘问,鲁国的乐师为他歌奏《国风》、《雅》、《颂》,基本上囊括了今本《诗经》的全部内容,证明《诗经》在春秋中期以前已基本定型。《诗经》中七篇出现了“客”字,分别是《商颂·那》,《周颂》中的《振鹭》、《有瞽》、《有客》,《小雅》中的《楚茨》、《白驹》、《吉日》。“客”字不仅单独出现,而且与宾、嘉、有等字构成“宾客”、“嘉客”、“有客”等复合短语。西周金文中“客”字也已经出现,西周中期《愙鼎》:“祝(兄)人师眉蠃王为周客,赐贝五朋。”(《集成》5.2705)西周晚期《仲义父鼎》:“仲义父乍新客(从宀下佫)宝鼎,其子子孙孙永宝用。”(《集成》5.2543)《诗经》与金文相互印证,可知丁先生“春秋中期以前有宾字无客字”的说法不能成立。

《国语·周语上》:“惠王二年,边伯、石速、蒍国出王而立子颓。王处于郑。三年,王子颓饮三大夫酒,子国为客,乐及遍舞。”周惠王二年,边伯、石速、蒍国三大夫联合驱逐惠王,拥立王子颓。惠王三年王子颓宴请三大夫,古代燕飨礼常尊一人为客,子国为王子颓的老师,被尊为燕礼上宾。子国即蒍国,为周大夫,证明本国大夫可以为客。《国语》为战国时代文献,惠王三年为公元前674年,其时代在春秋早期。类似的事例亦见于《国语·鲁语下》:“公父文伯饮南宫敬叔酒,以露睹父为客。”公父文伯为鲁国季氏之后,与孔子同时稍后,露睹父则为鲁国大夫,宴饮时被尊为客,可见春秋至战国中期,客不一定专指他国来宾,本国大夫也可称“客”。丁文认为客只能为他国来宾,不能指本国大夫,从“宾客”词汇的使用轨迹得出“《耆夜》不会早于西汉”的结论恐难以凭信。

三、所谓“东尚之客”

清华简《耆夜》说“作策逸为东尚之客”,整理者认为“尚”通“堂”,释为“东堂之客”。尚、堂韵部相同,皆为阳部字。《耆夜》下文引《蟋蟀》诗:“蟋蟀在尚,役车其行。”和今本对照,尚字读为“堂”,因此整理者把“东尚之客”释为“东堂之客”是有些道理的。丁文对“东堂之客”符合礼制提出否定性意见,认为主人居东,宾客居西,宾客不会越过西堂而入东堂,因此“东堂之客”在礼制上无论如何也解释不通。

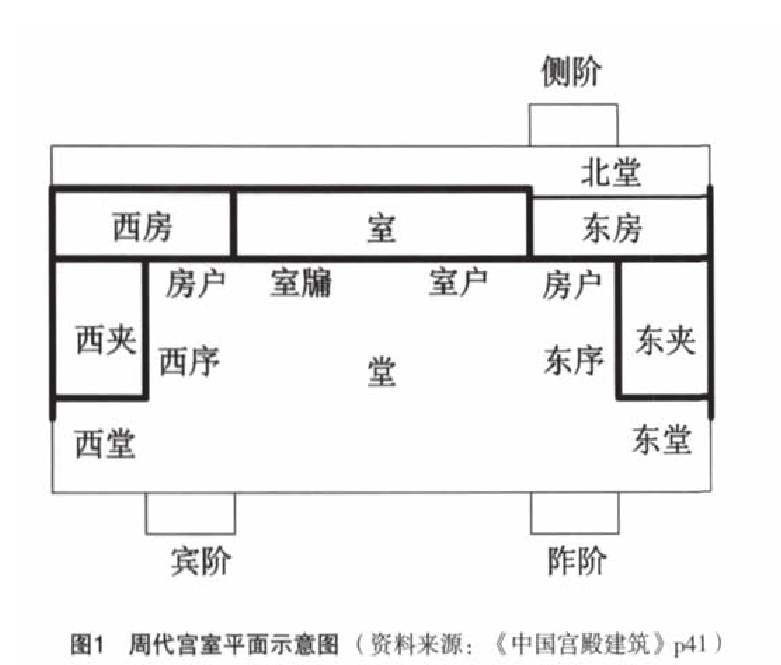

检索四库全书,先秦并无“东堂之客”称呼。《尔雅·释宫》曰:“室有东西厢曰庙。”郭璞注:“夹室前堂是东厢。”大庙前为堂,后为室。堂上有东西序,东序的东面,前半为东厢,后半为东夹。西序的西面,前半为西厢,后半为西夹。东堂即为东厢(见图1)。作册逸博闻善对,常侍于王之身后,以备王有事垂询[23]。《耆夜》说:“武王八年征伐耆,大戡之。还,乃饮至于文太室。”饮至礼在文太室举行,所有的重要人物都在堂上饮酒,绝无作策逸一人躲在在东厢内自斟自饮的可能[24]。《礼记·祭统》说:“古者明君爵有德而禄有功,必赐爵禄於大庙,示不敢专也。故祭之日,一献,君降立于阼阶之南,南乡,所命北面,史由君右,执策命之。”《祭统》说古代国君赏赐爵禄,在太庙内举行,与《耆夜》同。赏赐大臣时,史官执策,处于国君右侧位置。饮至礼上多赏赐册封之事[25],作册逸负责撰写册命简文、宣布王命[26],他在东堂内,何人在堂上代武王宣读诰命?何人负责记功策勋?因此整理者将“东尚之客”的“尚”字训为“堂”值得商榷。

我们怀疑简文“东尚之客”的“尚”字应训为“上”。“尚”与“上”均为阳部字,先秦时期多可通假,如《孟子·滕文公上》:“草尚之风,必偃。”朱熹《集注》:“尚,《论语》作上,古字通也。”清华简《耆夜》说:“郘上甫命为司政(正)。”郘上甫即吕尚父,证明在《耆夜》一篇内,“尚”也可读为“上”。

礼书中多有宾东设席的记载。《仪礼·燕礼》云:“司宫兼卷重席,设于宾左,东上。”郑玄注:“重席,重蒲筵缁布纯也。卿坐东上,统于君也。”[27]《燕礼》堂上所布南面之席,以东为上,宾的席位在户牗之间,上卿的地位高于宾,席位被安置在宾的东面。《仪礼·乡饮酒礼》:“宾若有遵(尊)者,诸公大夫则既一人举觯乃入。席于宾东,公三重,大夫再重。”宾客中如果有尊者,一人举觯后,诸公、大夫才能入内。尊者之席设于宾的东面,公席三层,大夫席两层。作册逸历事文王、武王及成王,作册逸是周初著名的史官,地位仅次于太师。我们推测,《耆夜》“东上之客”可能是指作册逸处于主宾毕公东面的尊位,其身份类似于乡饮酒礼中的“僎宾”[28]。《礼记·乡饮酒义》曰:“坐僎于东北,以辅主人。”僎宾相当于饮酒礼的副主人,职责是辅助主人相礼。

《逸周书·世俘》:“武王降自车,乃俾史佚繇书于天号,武王乃废于纣共恶臣百人。”[29]《世俘》记载武王克殷后举行大规模献捷礼[30],献捷礼包含饮至环节,故《世俘》可作为《耆夜》饮至礼的参照。史佚即作册逸,《世俘》记载武王诛杀纣之恶臣之前,先由作册逸宣读献祭的诰辞,可见辅助武王行礼是作册逸的职责,他宣读诰辞,位置距离武王不可能太远。饮至礼上多赏赐册封之事,作册逸的席位在毕公之东,邻近武王,辅助武王相礼,或许与他负责代宣王命、记功策勋的史官地位与职责有关。一旦理解“东尚之客”的“尚”字应训为“上”,指作册逸席位处于召公之东,丁文对“东堂之客”的质疑便会焕然冰释。

四、关于周公作诗“出戏”问题

丁文说《耆夜》篇周公在《蟋蟀》创作过程中,忘记了自己当时的“献主”身份,完全不顾武王尚在现场,显露出帝王教训大臣的气度,颇有“出戏”之感,一次为凯旋将士举办的饮至礼,竟然成了周公告诫将士的“个人秀”。其实《耆夜》周公“出戏”的做法在今本《逸周书》极为常见,《寤儆》篇记载武王梦见商纣知道了自己图谋伐商的计划,从梦中惊醒,对周公说:“呜呼,谋泄哉!今朕寤,有商惊予。”周公曰:“天下不虞周,惊以寤王,王其敬命!奉若稽古维王,克明三德维则,戚和远人维庸。攻玉祷,赦有罪,怀庶有,兹封福……不骄不吝,时乃无敌。”周公劝戒武王顺从天命,慈爱百姓,赦免有罪,争取诸侯归附,时机成熟后,伐商自然能够成功。武王梦醒胆怯,周公竟成了武王的主心骨。周公俨然是一位成熟的政治家,而武王反而成了受教育的对象[31]。武王为兄,周公为弟,武王谋略、胆识皆过于周公,他训诫周公的更多,但《逸周书》中《小开武》、《大聚》等篇记载周公说“在我文考”,他竟多次引用文王的话诫告武王。

或有学者怀疑《逸周书》成书年代偏晚,但《荀子》为战国时代文献则是没有疑问的。周公“出戏”的事例还见于《荀子》,《儒效》篇说:“武王之诛纣也,行之日以兵忌,东面而迎太岁,至汜而汎,至怀而坏,至共头而山隧。霍叔惧曰:‘出三日而五灾至,无乃不可乎?’周公曰:‘刳比干而囚箕子,飞廉、恶来知政,夫又恶有不可焉?’遂选马而进……遂乘殷人而诛纣。”[32]按照常理,武王为三军统帅,进军伐纣这样重大的军国大事,最终决定权肯定在武王而不在周公[33]。但周人克商途中,遭遇洪水、山崩、城陷等一系列灾异,数犯兵忌,霍叔等人恐惧不已。周公当机立断,命令军队前行,终于顺利完成克商大业。《儒效》与《耆夜》所记故事皆发生在克商之前,《儒效》篇以霍叔衬托周公,《耆夜》则是以武王及群臣凸显周公,两篇在“有意突出周公”方面存在惊人的一致。

《耆夜》周公酬酒先毕公后武王,他演奏《蟋蟀》诗,在武王面前公然训诫大臣享乐但不能过度,周公“出戏”的做法与君尊臣卑的等级观念明显偏离。汉代以后,君主专制主义权威不断强化,臣莫敢与君亢礼,《燕礼》国君酬酒,命令谁饮酒才轮到谁,体现了君主的无上权威,大臣绝不敢再像周公那样目无君主,慷慨赋诗训诫大臣。周公“出戏”的做法在《逸周书》中极为常见,是特定历史时期的产物,并不是今人伪造的证据。《耆夜》是周公去世后尊崇周公思潮的反映,以《逸周书·寤儆》、《荀子·儒效》等篇为据,我们认为周公“出戏”、训诫大臣的气度不能证明《耆夜》晚出,反而恰是它为较早文献的例证。

五、饮至礼酬酒与用乐

清华简《耆夜》武王说:“嘉爵速饮,后爵乃从。”丁文认为“速饮”都是催人家快一点喝酒,在酬酒仪注中,每一个饮酒单元大臣们用的是同一个铜爵,这第一爵酒是酬酒者自己先饮的,然后再去斟满爵让被酬酒者喝,哪有自己劝自己快快“干杯”的?丁先生由此推论《耆夜》作者绝不会是战国时代人,生活在用多只酒杯饮酒的时代。

首先说明的是《燕礼》酬酒是要换酒爵的。《仪礼·燕礼》说:“公坐,取大夫所媵觯,兴以酬宾。……宾进受虚爵,降奠于篚,易觯洗。公有命,则不易不洗,反升。”在燕礼酬酒阶段,除非有国君的命令,宾客接过国君空觯,出于尊君的需要,都要下堂放入膳篚中,换另一只觯来洗。《仪礼·燕礼》又说:“若膳觯也,则降更觯,洗,升实散。”所谓膳觯,是指国君用过的酒爵。宾客不能和国君同用一酒爵,所以他接过国君酒爵后要换爵,可见燕礼同一个饮酒单元中并非只用一个酒爵,也生活在多只酒杯饮酒的时代。

武王是不是自己劝自己干杯?《耆夜》文中有明显针对丁文的反证,《耆夜》说:“王舍爵酬毕公,作歌一终曰《乐乐旨酒》:‘乐乐旨酒,宴以二公。’”饮至礼毕公担任主宾,周公担任主人,二人的地位十分凸显,因此武王劝酒诗中的“二公”就是指毕公、周公。武王劝酒诗《乐乐旨酒》说得非常清楚,“乐乐旨酒,宴以二公”,胜利美酒首先敬酬毕公、周公,武王酬酒的对象是毕公、周公,武王绝不是自己劝自己干杯。

丁文认为《耆夜》饮至礼使用多个酒杯酬酒,也颇值得商榷。《耆夜》说:“王夜爵酬毕公,作歌一终曰《乐乐旨酒》……王夜爵酬周公,作歌一终曰《輶乘》。”《耆夜》只描写了武王、周公酬酒,对毕公、周公如何饮酒、答谢并未涉及,从它白描式的酬酒礼叙述中看不出武王、毕公是同时举杯,也看不出召公依次饮多个酒杯中的酒。武王演奏完乐诗,自己先喝,然后把酒杯传给毕公、周公,让他们喝酒不也是可以的吗?一是一个酒杯(当然需要有武王的命令),二是多个酒杯,周公等人出于尊重武王的需要换杯,饮至礼这两种可能性都是存在的。从《耆夜》简略的酬酒仪式中,看不出当时饮至礼使用一个或多个酒杯,因此不能据使用酒爵的数量判定《耆夜》的真伪。

丁文推定《耆夜》使用多个酒杯饮酒,是依据武王酬酒时说“嘉爵速饮,后爵乃从”。主人劝酒、客人辞谢是饮酒礼常见的饮酒样式,武王说“嘉爵速饮,后爵乃从”,目的在于褒奖功臣,塑造君臣上下间融洽、和乐的气氛。古人对于接受敬酒的次数及饮酒数量有明确的规定,《礼记·玉藻》云:“君子之饮酒也,受一爵而色洒如也,二爵而言言斯,礼已三爵,而油油以退。”[34]郑玄云:“礼,饮过三爵则敬杀,可以去矣。”古代酒礼接受国君赐酒,不能超过三爵,超过就要主动退席。《礼记·郊特牲》说:“周人尚臭,灌用鬯臭。”又说:“至敬不飨味,而贵气臭也。诸侯为宾,灌用郁鬯,灌用臭也。”周代祭礼中,用香酒敬献宾客,贵在酒气浓郁纯正,宾主饮酒至唇齿而不入于口胃,行其礼、取其味而不取其量[35]。《耆夜》武王劝酒诗让毕公、周公一杯接一杯的喝酒,难道毕公、周公当真就那么“实在”,不知礼仪,一杯接一杯狂饮不止吗?劝酒诗只是一种取悦嘉宾的客套辞令,饮至礼的实际情形恐未必如此[36]。丁文把劝酒诗当作饮至礼饮酒的实际情形,由劝酒诗“嘉爵速饮,后爵乃从”直接认定当时使用多个酒杯酬酒是有问题的。

《燕礼》选择宰夫为“献主”一是代劳,二是避嫌。丁文认为周公旦位列三公,是王朝倚重的大臣,担当“主人”招待宾客存在极大的嫌疑,周公最不应该担当“献主”。《燕礼》主人只负责奠爵、洗爵、拜送爵等琐碎事务,大夫级别的宰夫完成就绰绰有余,而饮至礼则涉及到告祭祖先、舍爵、策勋等重大事务,单是《耆夜》赋诗作歌一项,一般水平的宰父就难以胜任。周公担任饮至礼主人,表面上看有逼君、违礼之嫌,实际上他多才多艺,能事鬼神(《尚书·金縢》),上可告祭祖先对戡黎之战的庇佑,下可赋诗酬酒,确保饮至礼上下和亲、气氛融洽,因此周公恰是饮至礼主人的不二人选[37]。

倘若学者还要追问,即使周公、召公等人当时不是公侯级别,但他们毕竟还是朝廷重臣,负责饮至礼酬酒、相礼等琐事是否适宜?《逸周书·克殷》:“周公把大钺、召公把小钺以夹王,泰颠、闳夭皆执轻吕以奏王。王入,即位于社太卒之左,群臣毕从。毛叔郑奉明水,卫叔傅礼。召公奭赞采,师尚父牵牲。尹逸筴(策)曰……”[38]周人参加祭祀或重大礼仪时,众臣皆以担任职务为荣,哪怕是很小的职务,如“把小钺”、“奉明水”、“牵牲”,不都是些极细小、极琐碎的事吗?《仪礼·燕礼》中琐碎的事务由小臣做,而《逸周书·克殷》中却都是朝廷重臣操劳,《克殷》为西周文献是没有疑问的,《耆夜》众臣担任饮至礼职务的细小琐碎程度与《克殷》很相似,这从侧面说明《耆夜》饮至礼的不伪。

丁文强调《耆夜》用乐只有一种,就是主人和君王当场原创乐歌。自己作词,自己演唱,没有乐队,没有工歌、笙奏、间歌、合乐,谁酬酒谁就唱出自己当场创作的诗歌作品,而且是一种“清唱”。《宾之初筵》说“既立之监,或佐之史”,旅酬结束、燕射开始之时设立司正。从《耆夜》一开始立太公为司正看,武王、周公酬酒礼相当于燕礼一献之后无算酬、无算乐阶段[39],无算爵与无算乐是相互配合、同时进行的。

《耆夜》“作歌一终”、“作祝诵一终”,学者多把“作”理解为原创,把周公当作《蟋蟀》诗的作者。《孔丛子·记义》孔子曰:“于《蟋蟀》,见陶唐俭德之大也……于《东山》,见周公之先公而后私也,于《狼跋》,见周公之远志所以为圣也。”孔子熟稔古代历史,他曾编订《诗经》。孔子做梦都梦见周公,对周公倍加尊崇,于《东山》、《狼跋》两诗,孔子明确说出于周公,而对于《蟋蟀》,他却说见陶唐之俭德。如果《蟋蟀》果真为周公所作,孔子怎么可能把《蟋蟀》当做“唐尧之遗风”呢?因此我们认为“作”不是指创作,而是指当场演奏[40]。学者把《乐乐旨酒》、《蟋蟀》当作武王、周公现场创作的诗篇,实际是出于对“作”字的误读。

“乐以诗为本,诗以声为用”,西周时代诗乐是一体的。《毛传》释《崧高》云:“作是工师之诵也。”孔颖达疏:“诗者,工师乐人诵之以为乐曲,故云‘作是工师之诵’。”[41]乐工编制乐曲谓之“作”,可见“作”是有音乐伴奏的。古代奏乐一章为一终,歌唱与伴奏乐完成一章也称一终。《耆夜》多次说“作歌一终”、“作祝诵一终”,由“作”、“终”来看,武王、周公酬酒诗是有音乐伴奏的,怎么会得出武王、周公皆是“清唱”的结论来呢?

六、饮至礼与燕礼的差异

丁文比照《仪礼·燕礼》,指出《耆夜》有诸多违礼之处:如周公、毕公不能担当饮至礼主人、主宾;周公作为主人,不必酬武王;武王身为君主,不必酬周公;燕礼目的在于“明君臣之义”,周公作诗无视武王的存在,有“出位”之嫌。丁先生说饮至礼是饮食之礼,燕礼也是饮食之礼,所以《耆夜》必须要符合燕礼的礼学通则,但我们这里要追问的是饮至礼能等同燕礼吗?

《燕礼》是《仪礼》中的一篇,郑玄《仪礼目录》说:“诸侯无事,若卿大夫有勤劳之功,与群臣燕饮以乐之。”[42]这里有两点需要注意:一是燕礼的对象有勤劳之功。这里勤劳之功,不是指军事作战,是指礼仪性的出使聘问。燕礼对象主要是出使邻国而还的卿大夫,或者是四方前来聘问的宾客。西周饮至礼目的是庆功,宴请对象是在新近战争中建立功勋的将士。二是燕礼举行的时间。诸侯无事而宴饮以乐,突出的是君臣闲暇时宴乐之礼。饮至礼举行与闲暇、忙碌无关,其时间是特定的,只要出征凯旋归来,必须告祭祖先,册封饮至。文王受命七年而终,武王八年戡黎,九年出师孟津,十一年牧野之战(参《史记·周本纪》),《耆夜》是戡黎得胜返回时的礼乐活动,饮至礼处于一系列繁忙的军事活动期间,可见燕礼与饮至礼适用对象、举行时机皆宽窄不同。

《仪礼·燕礼》:“膳宰具官馔于寝东。”郑注:“寝,露(路)寝。”贾公彦疏:“以其燕在寝,故膳宰具官馔于寝东。”[43]古代天子六寝,路寝居中,面积最大,是天子听政和处理国事的地方。在路寝举行燕礼以示君惠臣忠,关系融洽。《左传》桓公二年载:“凡公行,告于宗庙;反行,饮至,舍爵、策勋焉,礼也。”孔颖达《正义》云:“饮至者,嘉其行至,故因在庙中饮酒为乐也。”国君征伐回来,在祖庙内祭告祖先,随即宴乐群臣。《耆夜》饮至礼在文太室举行,文太室是祭祀文王的大庙。《周公东征鼎》:“唯周公于征伐东夷,豐公、薄古,咸![]() ,公归获于周庙。戊辰,饮臻饮,公赏

,公归获于周庙。戊辰,饮臻饮,公赏![]() 贝百朋,用作尊鼎。”(《集成》5.2739)《周公东征鼎》记述周公东征归来,在周庙行饮至礼,印证西周饮至礼在宗庙内举行。或有学者认为路寝即是大庙,但《逸周书·作洛》说“乃位五宫:大庙、宗官、考宫、路寝、明堂,咸有四阿,反玷”[44],《作洛》将路寝与大庙并称,证明二者是不同的礼制建筑。饮至礼在文王大庙内举行,而燕礼举行的地点在国君寝宫,两者礼仪举行的地点不同。

贝百朋,用作尊鼎。”(《集成》5.2739)《周公东征鼎》记述周公东征归来,在周庙行饮至礼,印证西周饮至礼在宗庙内举行。或有学者认为路寝即是大庙,但《逸周书·作洛》说“乃位五宫:大庙、宗官、考宫、路寝、明堂,咸有四阿,反玷”[44],《作洛》将路寝与大庙并称,证明二者是不同的礼制建筑。饮至礼在文王大庙内举行,而燕礼举行的地点在国君寝宫,两者礼仪举行的地点不同。

公元前632年晋楚城濮之战,晋人得胜后举行饮至礼。《左传》僖公二十八年载:“秋七月丙申,振旅,恺以入于晋,献俘授馘,饮至大赏,征会讨贰。”[45]与饮至礼密切相关的是献俘、授馘、告祭、册封等系列礼仪,其特点是“以数军实”[46],统计生俘、杀死人数及所获物资器械,按军功大小赏赐册封。燕礼虽礼仪复杂,有献、酢、酬、工歌、笙奏、间歌等众多环节,但绝对没有告祭献俘、册封讨贰等环节。西周礼仪分为吉、凶、宾、军、嘉五种,饮至礼属献捷礼,是军礼的一种,燕礼属嘉礼,二者的性质明显不同。

饮至礼与燕礼同为古代饮酒礼,既有相同之处,又存在明显差异:饮至礼是军礼,燕礼是嘉礼,饮至礼与燕礼性质、适用对象及行礼的时机、地点皆明显不同;武王八年五等爵制尚未建立,饮至礼在五等爵制建立之前,燕礼在五等爵制之后,饮至礼夹、位等执礼者身份不见于燕礼,燕礼参加者卿大夫、士、庶人等社会角色也不见于饮至礼;酬酒燕礼按照爵位高低,饮至礼遵循军功大小。忽视饮至礼与燕礼的诸多差异,“《耆夜》与《燕礼》不合”证明它为今人伪造的结论是非常可疑的。不妨再举一例,《逸周书·世俘》:“王入,奏庸《大享》一终。王拜手稽首,王定,奏庸《大享》三终。”《世俘》记载武王克殷献俘时亲自奏乐献歌。《耆夜》武王、周公都亲自酬酒献歌,而《燕礼》演奏乐歌的都是乐工,国君是不演奏乐歌的。《耆夜》武王亲自作歌虽与《燕礼》不同,但与《逸周书·世俘》同。仅凭《耆夜》武王作歌与《燕礼》不符,就断言《耆夜》竹简的不真,我们为何只相信《仪礼·燕礼》,不信《逸周书·世俘》?

丁文说该献酒的周公没有献酒,不该酬周公酒的武王酬了周公,《耆夜》混淆献、酢、酬的区别,不属于西周礼学体系。《燕礼》为孔门传礼之作,目的在于教授燕乐时如何行礼,所以它叙述了燕礼的所有环节,而且每个环节都介绍得非常细致。《耆夜》为突出周公之德,详写周公、武王作歌,对于饮至礼赏赐、册封等环节皆略去不写。《耆夜》记载饮酒礼次序是:(1)王举爵酬毕公;(2)王举爵酬周公;(3)周公举爵酬毕公;(4)周公举爵酬王;(5)周公秉爵未饮。《耆夜》上述五个饮酒环节都是酬酒,《耆夜》所记礼仪只是当时饮至礼的一部分,并不是全部,当时饮至礼是否献酒、酢酒,《耆夜》并未记载,但没记载不能等同于无。

《小盂鼎》铭文曰:“宾即位,献宾。王乎(呼)献盂,以□□□进宾。”(《集成》5.2839)《小盂鼎》说“宾即位,献宾”,证明西周饮至礼是包含献酒的。《燕礼》记录燕礼的全过程,相当于“实况转播”,而《耆夜》为凸显周公,只是剪辑了当时几个“特写镜头”。周公可能献过酒,也可能没有,不能因为《耆夜》没记载周公献酒,就得出当时周公没有献酒的结论。基于同样理由,毕公是否、如何酢酒也不得而知。既然献酒、酢酒的具体情况从《耆夜》文本中无从察知,无法与《燕礼》比较,怎么能断言《耆夜》混淆献、酢、酬三种饮酒礼的差别呢?

《耆夜》和《燕礼》能比较的只有酬酒,具体到酬酒原则,《耆夜》与《燕礼》的区别也是很大的。燕礼酬酒的顺序是什么呢?《燕礼》酬酒是按照卿、大夫、士的爵位尊卑,如果爵位等同则依据年龄长幼。《耆夜》武王酬酒对象是先毕公后周公,周公酬酒的对象是先毕公后武王。论地位,毕公不如武王、周公,论年龄,饮至礼在场的以太公最为年长,因此不管按照地位尊卑还是年龄长幼,武王、周公首先酬酒的对象都不可能是毕公。

那么按照什么顺序应最先酬毕公酒呢?作为饮至礼,《耆夜》酬酒的顺序是依照戡黎之战中军功的大小,而不是爵位尊卑、年龄长幼。召公为戡黎主将[47],所以武王、周公都先酬毕公。《耆夜》以褒奖功臣为主要目的,它与《燕礼》酬酒顺序的不同正体现了饮至礼独有的特色——“赏赐册勋,以数军实”[48]。毕公高为客,席位在户牗之间,召公保为夹,辅助其行礼,周公地位尊于毕公,太公年龄长于毕公,其出场皆在毕公之后,我们怀疑饮至礼大臣席位安排、主次搭配及出场先后,实际都遵循着军功有别的原则。

丁文说按照《燕礼》,周公只能酬毕公,不能酬武王,武王可以酬毕公,但不必酬周公。实际上,《耆夜》作为饮至礼,不存在主人该不该酬王、王该不该酬主人的问题,酬谁不酬谁,先酬谁后酬谁,不是由地位、年龄决定的,而是由戡黎军功大小决定的。毕公担任主宾,是因为他为戡黎的主将。《史记·鲁周公世家》说:“及武王即位,旦常辅翼武王,用事居多。”[49]从史迁的记载看,周公夹辅武王,胆识、谋略已崭露头角。武王酬周公诗《輶乘》说:“輶乘既饬,人服余不胄。徂士奋刃,殹民之秀。方壮方武,克燮仇雠。”准备战车,穿好盔甲,挥舞兵刃,袭击仇敌,从诗中隐约可见周公也参与了戡黎征伐。在燕礼上,公一般是不向主人酬酒的,但他有向任何人酬酒的权力[50],我们怀疑此处武王向周公酬酒如同向毕公酬酒一样,是褒奖他在戡黎中突出的功绩。