关于邯郸城名问题的再认识

发布人:中国秦文研究会秦文研究所 发布时间:2015-06-18 21:51 点击率:2957

邯郸赵文化研究所 侯廷生

摘要:邯郸城名过去有一定的研究,但基本结论认为其写作“甘丹”是在战国时期,形成“邯郸”字型则出现在汉代。本文对此利用文物出土资料进行研究,认为实际上“甘丹”之字型至少在春秋末期就已存在,而“邯郸”的定型应是至少在秦代。同时对西安与邯郸分别出土的“邯郸之丞”封泥进行了比较研究。

关键词:邯郸;侯马盟书;秦封泥。

一、“甘丹”一名应是在春秋末期即已存在。

过去,我们认为“甘丹”一名在战国器物铭文中随处可见,实际上,这一城名可上推至春秋末期。

关于邯郸城名问题,唐颜师古在为《汉书·地理志》“赵国邯郸县”条所作的注中,曾引三国时期张晏的说法:“邯郸山在东城下,单,尽也。城廓从邑,故加邑云”。师古曰:邯,音寒。

《后汉书·光武帝纪》注引《前书音义》云:“邯,山名;单,尽也。邯山至此而尽。城廓字皆从邑,因以名焉。”

颜师古(581年~645年),祖籍琅邪临沂(今属山东)人。后迁为京兆万年(今陕西西安市)人,唐初儒家学者,经学家、语言文字学家、历史学家。颜师古是名儒颜之推的孙子,父亲为颜思鲁。少传家业,遵循祖训,博览群书,学问通博,擅长于文字训诂、声韵、校勘之学;他还是研究《汉书》的专家,对两汉以来的经学史也十分熟悉。《汉书注》是颜师古晚年力作,在审定音读、诠释字义方面用功最多,成绩最大,解释详明,深为学者所重。

写于宪宗元和年间(806—820年)的《元和郡县图志》是一部中国唐代的一部地理总志,对古代政区地理沿革有比较系统的叙述。其成书的年代远晚于颜师古,其对邯郸二字的解释,则未出前人的范围,应该是基本延续了张晏、颜师古等人的解释。

《元和郡县图志》“邯郸”条原文:“邯,山名也;單,盡也。城郭从邑,故“单”字加“邑”。”

上述文献所载,基本意思是相同的:“邯”字最初的写法是“甘”字,“邯郸”得名于邯(甘)山,邯郸城位于邯(甘)山的尽头,故名邯郸。对此,在研究中,目前大家比较认识一致的是,张晏的解释是不对的。

1965年12月出土的《侯马盟书》中,已有“邯丹阝”二字及其合文,大家引用较多的是第“156:21”片,“……邯丹阝董阝政止孙(之子孙)……”[①]。那么,是不是侯马盟书里只有这二字?这里想谈点看法。

为了行文方便,本文所引文字证据,均据《侯马盟书(增订本)》[②]中的《摹本委质类》内容来说明,没有引用图版部分。文中的数字号,根据编者的编号体例,如“156:21”,前面的数字为坑号,后面的数字为坑内石(玉)片的编号。[③]

“*156:22”正面同。据编者后附《侯马盟书》字表,“邯,156:22,九例。宗盟类参盟人复姓邯郸,委质、其它类地名邯郸。”[④]

“鄲,丹阝。156:21,九例。宗盟类参盟人复姓邯郸,委质类、其它类地名。”“邯郸重阝政,永不盟于邯郸。””[⑤]

这九例是:

类别

页码

编号

内容

委质类

276页

*3:20

“邯丹阝”

280页

3:27

“邯丹阝重阝政”(下略)

284页

*91:15

286页

*156:20

同页

*156:21

287页

*156:22

291页

*179:16

292页

*185:3

“其它”类

309页

*探8②:3

此片为“邯H阝”,应是“邯丹阝”的模糊所致。

以上共9个。宗盟类没有统计。*号代表书内有出土照片。

在《侯马盟书》中,有不少处的“邯丹阝”二字写作合文,也叫合体字。这个合文,是左为上甘下丹,右边一个“阝”旁。这是《盟书》中也常见的一个写法,且多是“邯丹阝重阝政”词组,也正是根据此,我们才可以判断“阝”旁也是可以“省却”的。至于是不是因为笔画的省略,暂时不能确定。统计如下:

页码

编号

内容

备注

276页

*3:19

“邯丹阝重阝政”(下略)

合文(下略)

277页

*3:21

同上

“重阝”,张颔先生释为“董”字,姓氏。

278页

3:23

同上

279页

*3:25

同上

281页

18:4

同页

*75:8

同上

283页

79:8

同上

同页

86:1

同上

284页

88:14

同上

285页

96:8

“甘(丹)阝”

似是合文,但“丹”字处空白

285页

*156:19

“邯丹阝重阝政”(下略)

287页

*156:23

同上

288页

156:24

同上

285页

*156:25

同上

同页

*156:26

同上

291页

*179:15

同上

292页

*185:1

同上

同页

*185:3

同上

293页

*194:11

同上

294页

202:10

同上

295页

*探8②:2

同上

以上均委质类。不含纳室类,不含宗盟类(1-5)。

需指出的是,《侯马盟书》编者在释读文字时,并没有对“邯丹阝”二字为什么释为“邯郸”作说明,而是径直作“邯郸”。第37页“委质类释注”直接把“156:20”片内的“邯丹阝”转换为“邯郸”摹文,第38页的注释为:“邯丹阝——地名,即邯郸。盟书中或作‘合文’,为‘邯丹阝’的合文,下面的两点为合文符号。”这也许是当时主要的方向是研究盟书的时代,以及盟书的性质、对象,虽对其中的一些文字作了探讨,惜未对邯丹阝二字为何就是邯郸作解释,这对我们研究邯郸的人来说不能不是遗憾。

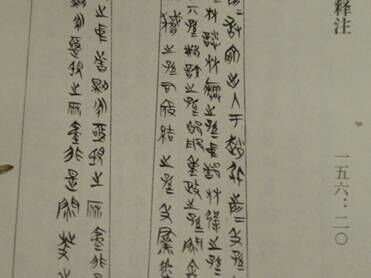

这里要注意的是,在诸多的盟书石(玉)片里,唯独有一片,“185:7”(见293页摹本,下图二)[⑥],为“甘丹重政”,甘丹重三字均少偏旁邑。根据上述提到的“邯丹阝重阝政”可知,二者应相同。这个资料,目前没有见到人们怎么采用,似乎也没引起邯郸研究者的重视。

“185:7”片上的“甘丹”我认为有个特殊的意义。它说明了“甘丹”确实可以是“邯丹阝”的简化(缺笔?)的写法,但也说明“甘丹”二字最早出现确实可以上溯到春秋末期的公元前五世纪初乃至六世纪末。或者,可以看作“邯丹阝”二字的更原始的写法。从文字的发展规律上看,“甘丹”二字应比“邯丹阝”二字出现更早。写作“邯丹阝”已是春秋末年的晋国人一种成熟的写法了。张晏在“加邑”的推理上是有道理的,只不过不是“甘单”加邑,而是“甘丹”加邑。在解释来历上所述的观点上却是错误的。

图一,侯马盟书第156::20号摹本图片(选自《侯马盟书(增订本)》第286页)

据此是否可定邯郸之名在春秋时期即可以为“甘丹”?我的看法是可以的。

但是战国时期为什么铭文均作“甘丹”?有人认为,是邯丹阝衍为甘丹,出于省略笔画。实际上这种认识是错误的。赵国的货币“甘丹”,包括刀币和布币。[⑦]战国赵钱币上铸有“甘丹”的很多,就不一一列举。这些货币均不作“單”字。战国兵器上也多有“甘丹”铭文,如邯郸市百家村战国墓三号墓中出土的一件铜戈,上有铭文“甘丹上”(1957年河北省文物工作队在邯郸市西百家村发掘)。目前要解释清楚还缺乏强有力的依据,仅仅解释为出于笔画简化的需要也不成熟。铭文中比“邯丹阝”二字复杂的字很多,这二字与它们比起来笔画并不复杂多少。

二、“邯丹阝”何时转为“邯郸”?

对此,大家公认的是“至少汉代已成邯郸”,或“目前认为汉代时写作邯郸”的观点,显得保守了。乐庆森等提出“邯丹阝”转为“邯郸”的问题,并进行了一些推测,认为是避讳赵丹(赵孝成王),这样时间就定在公元前265年左右,目前看只能算是猜测,难以确认。[⑧]

我的结论是、秦代即已为“邯郸”。其例证是:

其一,湖北睡虎地秦简《编年记》已有“邯單”二字。

秦简《编年记》,1973年在湖北睡虎地十一号秦墓出土,研究者已断其为秦代,作者是一个秦国的基层官员。此大事记为简凡53支,分上下两栏,计凡550字,缺文约30字左右,其余皆能释读。编年上起秦昭襄王元年(前306年),下限已到秦王(始皇)三十年(前217年),已是秦统一以后。文中所述的“今王”即后来的秦始皇嬴政。

其中的“(秦昭襄王)五十年,攻邯單(鄲)。”这条是大家熟悉的,就不再解释了。作为秦文字而言,《编年记》是直接的见证之一。邯郸的鄲写作“單”,是“鄲”字的简写还是战国就流行不带邑旁的“單”还不好盲目而论,但这时的“丹”已转换成了“單”却是可以论定了。

其二,在八十年代初西安北郊相家巷出现的大批秦封泥里,已经有了“邯郸”二字。此批封泥被公认为秦代官制的记录。

据研究者说,这批秦封泥是西安北郊农民在农田基本建设取土时发现的,当时处在地表1.5米以下一个古代废弃的淤泥坑中。推断此处“应为秦时甘泉宫内秦太后和秦王处理朝政时专门用于掩埋公文封泥的地窖”,而且,“从这批封泥本身的特征和所反映的官职、地名来看,它只能归属秦代。”[⑨]傅嘉仪编著《新出土秦代封泥印集》一书搜集共432品,“均为西安市北郊相家巷同批出土”(见《凡例》),其中有关“邯郸”二字的封泥有二枚:“邯郸之丞”、“邯郸造工”,另有“邯造工丞”一枚[⑩],据此可知,在秦国,写作“邯郸”二字已是十分成熟的文字,至少在战国晚期,秦就可能写作“邯郸”了。

图三,西安相家巷出土秦封泥印文“邯郸之丞”

(选自傅嘉仪编著《新出土秦代封泥印集》第90页)

图四,西安相家巷出土秦封泥印文“邯郸造工”

(选自傅嘉仪编著《新出土秦代封泥印集》第92页)

文章写到此后,又承蒙邯郸市文物研究所所长乔登云先生见告,说邯郸当地也发现过一枚类似的封泥,消息刊登在内部简讯上。我找到《邯郸文物简讯》第47期(2006年9月28日),在《邯郸商业中心区发现商代人的踪迹》一文内,述及在邯郸市内的世贸广场工地一处遗址内,“在汉代层下的一个灰坑中发现一枚封泥,封泥大致呈扁圆形,背面有拆封后留下的绳索印痕,正面边缘凹起,中间凹处为方形戳记,印迹面有田字界格,印文为“邯郸之丞”四字,篆书字体,印文古朴平实浑穆”。并附有出土封泥照片(图五)[11]。经过比对,这枚封泥竟然与西安出土的秦封泥极其相似(见图六)。

从重合图上看,二者基本重合,但尚不是完全重合。由于西安秦

图五,邯郸市内出土的封泥印文“邯郸之丞”图

(选自《邯郸文物简讯》第47期)

图六,邯郸市内出土封泥与西安出土秦封泥印文“邯郸之丞”重合图(上面深色部分为西安封泥,下面的浅色为邯郸封泥)

封泥不是原物照片,只是印文拓片,为大致轮廓,因此是否能够完全重合需要进一步的印证,但现在的基本重合,已经有较大的意义了。

一是邯郸文物工作者在简讯中初步判断邯郸出土封泥为汉代,没有进一步作准确判断,如果西安封泥属于秦代无疑的话,这枚邯郸封泥就可以也判断为秦代。它将为邯郸首先发现秦文物提供证据,并纠正简报上的初步结论。

二是邯郸封泥定为秦代,为“邯郸”一词在秦代确定提供了新的依据,并且为能在邯郸本地发现而对地方史研究提供资料。发掘资料所在的遗址为“时代包括商代及汉唐宋等历史时期”共6层文化层,封泥所在的文化层下面为“其时代为商代及部分较商代更早的遗物。”

三是这枚邯郸封泥与西安封泥有可能是同一枚印模。二者的基本重合且文字高度相似,封泥大小规制几乎没有差别。以前没有文章论述过,对此,我们将进一步搜集资料,做深入研究。

至于汉代,写为“邯郸”的证据就更多了,湖南长沙出土的马王堆帛书《战国纵横家书》里“邯郸”二字常见,邯郸新世纪商场工地的“邯郸亭”陶文(1997年出土),20世纪30年代以来的居延汉简等,屡见不鲜,不胜枚举了。这里重复一下我观点:

邯郸的城名“甘丹”可以上溯到公元前五世纪初的春秋末年,“邯郸”一名的定型至少应在秦代。

由于时间仓促,所引证的资料未必准确,尤其是对《侯马盟书》的研究还不全面,错误难免,请大家多批评指正。

写于2012年4月24日,修改于5月24日

[①]《侯马盟书(增订本)》第286页。

[②]《侯马盟书(增订本)》,山西省文物工作委员会编,著者/张颔 陶正刚 张守中 山西古籍出版社2006年4月第一版。

[③] 作者说明:坑179与坑163,盟书在出土时被混淆,摹本均归于坑179内——第312页“侯马盟书临摹登记表”。

[④]《侯马盟书(增订本)》,第333页侯马盟书字表。

[⑤]《侯马盟书(增订本)》,第365页侯马盟书字表。

[⑥] 见《侯马盟书(增订本)》,第