战国阏与地望新解

发布人:中国秦文研究会秦文研究所 发布时间:2015-06-24 10:44 点击率:3748

——以有关阏与和乌苏的古文字资料为中心

张润泽 孙继民

邯郸学院历史系 河北省社科院

内容提要:《史记》、《战国策》等文献记载了多次先秦时期阏与之战,然而,人们对阏与的地望说法不一,到唐代就已经出现三说并存的状况,即:武安说、乌苏说、和顺说等。武安说多被学界否定,阏与地望的分歧主要是在今山西沁县乌苏还是在今山西和顺西北。以往有关阏与、乌苏地望的研究主要是依据传世典籍资料进行,即便有对出土古文字资料有所涉及的成果,也主要是对阏与、乌苏的字音、读音着墨的较多,对其字形及异同、变化考虑的较少。本文从三晋货币铭文和兵器、简牍文字考证阏与地望,发现战国时期“乌苏”和“阏与”两地并存,乌苏自是乌苏,阏与自是阏与;阏与不可能在今天山西沁县的乌苏城,阏与地望在今山西和顺西北说可信。

关键词: 阏与 武安 乌苏 和顺 三孔布

一

战国时期的阏与,一向为兵家必争之地。古代文献记载有关阏与之战有多起。如公元前353年的魏赵阏与之战,《史记》卷四十四《魏世家》云:“如耳见成陵君曰:‘昔者魏伐赵,断羊肠,拔阏与’”[①]。公元前270-公元前269年的秦赵阏与之战,《史记》卷四十三《赵世家》云:“二十九年,秦、韩相攻,而围阏与。赵使赵奢将,击秦,大破秦军阏与下,赐号为马服君[②]”。《史记》卷五《秦本纪》:“三十八年,中更胡伤(阳)攻赵阏与,不能取[③]”。公元前236年秦王翦伐赵阏与之事,《史记》卷六《秦始皇本纪》云:“十一年,王翦、桓齮、杨端和攻邺,取九城。王翦攻阏与、橑杨,皆并为一军[④]”。秦汉之际有关阏与的记载,公元前205年,韩信破代的阏与之战,《史记》卷九十二《淮阴侯列传》云“汉王遣张耳与信俱,引兵东,北击赵、代。后九月,破代兵,擒夏说阏与[⑤]”。《汉书》卷三十四《韩彭英卢吴传》云:“汉王与兵三万人,遣张耳与俱,进击赵、代。破代,禽夏说阏与[⑥]”。其中,对赵惠文王时期的秦赵阏与之战记载最为翔实的当为《史记》卷八十一《廉颇蔺相如列传赵奢附传》:

秦伐韩,军于阏与。王召廉颇而问曰:“可救不?”对曰:“道远险狭,难救。”又召乐乘而问焉,乐乘对如廉颇言。又召问赵奢,奢对曰:“其道远险狭,譬之犹两鼠斗于穴中,将勇者胜。”王乃令赵奢将,救之。

兵去邯郸三十里,而令军中曰:“有以军事谏者死。”秦军军武安西,秦军鼓噪勒兵,武安屋瓦尽振。军中候有一人言急救武安,赵奢立斩之。坚壁,留二十八日不行,复益增垒。秦间来入,赵奢善食而遣之。间以报秦将,秦将大喜曰:“夫去国三十里而军不行,乃增垒,阏与非赵地也。”赵奢既已遣秦间,卷甲而趋之,二日一夜至,今善射者去阏与五十里而军。军垒成,秦人闻之,悉甲而至……即发万人趋之。秦兵后至,争山不得上。赵奢纵兵击之,大破秦军。秦军解而走。遂解阏与之围而归。[⑦]

关于《史记》阏与的地望,《史记》三家注的解释存在抵牾。《史记》卷四十三《赵世家》阏与条,《史记正义》引李泰《括地志》云:“阏与,聚落,今名乌苏城,在潞州铜鞮县西北二十里。又仪州顺和县城,亦云韩阏与邑。二所未详。又有阏与山在洺州武安县西五十里,盖是也。[⑧]”对于《史记》卷四四《魏世家》涉及到的阏与,《史记正义》云:“阏,于连反。与,音预。羊肠坂道在太行山上,南口怀州,北口潞州。阏与故城在潞州及仪州。若断羊肠,拔阏与,北连恒州,则赵国东西断而为二也[⑨]”。于《史记》卷五《秦本纪》记载的赵奢阏与之战,《史记集解》引孟康曰:“音焉与,邑名,在上党涅县西。”《史记正义》曰:“阏,于达反。与音预。阏与聚城一名乌苏城,在潞州铜鞮县西北二十里,赵奢破秦军处。又仪州和顺县即古阏与城,亦云赵奢破秦军处。然仪州与潞州相近,二所未详。又阏与山在潞州武安县西南五十里,赵奢拒秦军于阏与,即山北也。按:阏与山在武安故城西南,又近武安故城,盖仪州是所封故地”[⑩]。综合《史记正义》所引历代注释,可见唐代以前阏与地望有三说:铜鞮县西北乌苏即今山西沁县乌苏说;仪州和顺县即今山西和顺说;洺州武安县即今河北武安说。

以上阏与地望三说,近代以来学者仍多有论及,杨守敬、熊会贞等多主张今山西和顺说,钱穆[11]、马非百[12]、靳生禾[13]等主张今山西沁县乌苏说,范文澜[14]、雁侠[15]等主张今河北武安说。但三说之中,乌苏说与和顺说交织纠缠在一起,纷繁复杂,下文将专门探讨,这里先谈武安说。

持武安说的学者认为“阏与应为赵国山关名,《史记·赵世家》:‘赵使赵奢击秦,大破秦军阏与下’” ,“由此看来,阏与应是山名”,“阏与应在武安西南,‘攻阏与,拔九城’。又作‘拔邺九城’,表明阏与近邺,而邺近武安。由《廉颇传》亦知阏与近武安,否则不会秦在阏与而武安屋瓦皆震,军吏也不会舍命请求急救武安。赵奢因阏与战有功而号马服(马服山在武安东,近武安),亦说明阏与与武安接近”[16]。然而,阏与武安说信从者甚少,在晚清民国时期就被杨守敬、熊会贞《水经注疏》所否定:

郦氏合阏与聚、梁榆为一,其说是也。其地在今和顺、榆社之间,于汉晋时属沾县,于赵时属武安,故《赵奢传》言秦军武安西也。《隋志》谓在隋之武安,已为非是,《元和志》、《史记·正义》更谓在武安西南五十里,若然,则去邯郸不过百余里,何须卷甲二日一夜至,而仍去阏与五十里乎?皆由不悟史迁武安西之文,所包甚广,不得于隋唐之武安求之也。[17]

战国的阏与东属于战国武安的范围,非唐时的武安概念。后世持阏与为武安说者,都是“不悟史迁武安西之文,所包甚广,不得于隋唐之武安求之也”。《水经注》:“其水又南,得梁榆水口”。会贞按:“《隋志》武安有榆溪”。查《隋书·地理志》武安郡条:“武安,开皇十年分置阳邑县,大业初废入焉。有榆溪,有阏与山,有寖水”[18]。《太平寰宇记》卷五十八河北道七洺州永年县条:“榆溪山。洺州记:‘山有榆溪水,因以名之。’”[19]今天山西和顺古称梁榆,有梁榆水(清漳河)经过。《隋志》认为武安有榆溪。唐宋时期人们错把梁榆水当做榆溪,把武安也称之为阏与了。李吉甫《元和郡县图志》卷十五河东道四“武安县”条:“阏与山,在县西南五十里。赵奢拒秦军阏与,即此山也”[20]。该书卷十五校勘记认为:“阏与山 考证:此本括地志,乃唐人误会史记之讹,已详前和顺县,赵奢传:‘秦围阏与闻赵发兵救,故进逼武安,欲摧其锋。奢坚壁二十日不出,示无救阏与意。秦军安之。乃出其不备,直驰二日一夜而至阏与,解其围。’其不在武安,明矣”[21]。《史记地名考》也认为:“隋志:‘武安县有阏与山。’疑出后人增饰,不可信”。 [22]

从《史记》之《廉颇传》所记赵奢事迹分析,考虑到离邯郸30里而驻扎下来,用“二日一夜”赶到距离阏与五十里处筑军垒。《史记正义》中认为武安说“疑其太近洺州”,两日一夜的路程应该排除武安说的可能。太行山东侧的武安因为距离邯郸太近,不超过100里,用不了二日一夜的路程。古人行军一日一夜就可达三百余里,如:《三国志》卷三十二《蜀书》的《先主传》:“曹公以江陵有军实,恐先主据之,乃释辎重,轻军到襄阳。闻先主已过,曹公将精骑五千急追之,一日一夜行三百余里,及于当阳之长坂”[23]。又:《北史》卷六齐本纪上“神武揣其岁首当宴会,遣窦泰以精骑驰之。一日一夜行三百里,神武以大军继之”。 [24]按照古代行军速度,两日一夜的古代行军路程一定超出邯郸到战国时期武安(即今天的武安市区西南五十里武安故城固镇[25])的距离,阏与地望因此可以排除在武安的可能。

既然阏与地望不可能位于太行山东侧的武安,那么它只能位于太行山西侧,今山西和顺西和山西沁县乌苏城二者必居其一。

二

以上武安说实际上已被学界排除,剩下只有两说,即和顺说与乌苏说,下面我们从一个新的角度对这两说加以辨析。

我们知道,以往有关阏与、乌苏的研究主要是依据传世典籍资料进行,相当程度上忽略了对出土古文字资料的利用与分析,即便对出土古文字资料有所涉及的成果,也主要是从阏与、乌苏的字音、读音等处着墨,对其字形异同、变化考虑较少。实际上,只要对出土古文字资料涉及阏与、乌苏的字形资料进行深入分析和仔细观摩,我们就可以对这一问题取得突破性的认识。

於疋一组文字比较多见,为小方足布,见于黄锡全《先秦货币通论》172页图9和图10,分别为小方足布铭文“於疋”和 “於![]() ”[29]。《中国钱币大辞典·先秦编》收入这两种小方足布,梁晓景先生称之为“平裆方足平首布”,面文隶定为“乌疋”和“乌

”[29]。《中国钱币大辞典·先秦编》收入这两种小方足布,梁晓景先生称之为“平裆方足平首布”,面文隶定为“乌疋”和“乌![]() ”,其中“乌

”,其中“乌![]() ”布收藏在上海博物馆[30]。李家浩《战国於疋布考》一文介绍了六枚这样的小方足布,其中有一枚小方足布铭文“於疋”见于日本学者奥平昌洪的《东亚钱志》卷四页二四下[31]。此布也见于“李光庭《吉金志存》1.13.7和倪模《古今钱略》6.7.4”[32] 。“於

”布收藏在上海博物馆[30]。李家浩《战国於疋布考》一文介绍了六枚这样的小方足布,其中有一枚小方足布铭文“於疋”见于日本学者奥平昌洪的《东亚钱志》卷四页二四下[31]。此布也见于“李光庭《吉金志存》1.13.7和倪模《古今钱略》6.7.4”[32] 。“於![]() ”布也见于李左贤《古泉汇》4.14.1和丁福保的《古钱大辞典》1140.1218等。於疋布出土比较多,1984年河南省郑州市北郊沟赵乡砖厂出土一罐方足布,共2065枚,其中也有於疋布,不过“於”字为反文[33]。在河北易县燕下都曾出土过1100余枚布币,其中有“於疋”(乌疋)方足布5枚[34]。所以於疋布存世比较多。

”布也见于李左贤《古泉汇》4.14.1和丁福保的《古钱大辞典》1140.1218等。於疋布出土比较多,1984年河南省郑州市北郊沟赵乡砖厂出土一罐方足布,共2065枚,其中也有於疋布,不过“於”字为反文[33]。在河北易县燕下都曾出土过1100余枚布币,其中有“於疋”(乌疋)方足布5枚[34]。所以於疋布存世比较多。

图二

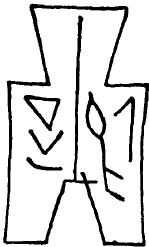

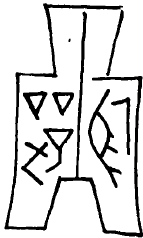

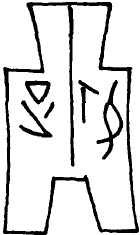

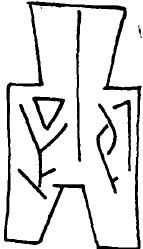

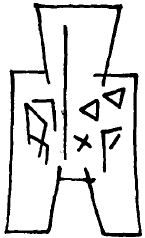

阏与一组文字见于古兵器和古简牍各有一例。见于古兵器的字例是1976山西临县窑头村出土的“阏与戈”,[35](见图二),此戈全长26.5、援长17、胡长12、阑长16.5、内长10.3厘米,长胡四穿,上铸铭文“閼舆”二字” (图三)[36],见于古简牍的字例是湖北云梦县睡虎地11号秦墓出土秦简《编年记》所记的“卅八年閼舆[37]”,此简的整理者认为阏与地望为今山西和顺。

关于![]() 与一组文字的释读,裘锡圭《战国货币考(十二篇)》认为:

与一组文字的释读,裘锡圭《战国货币考(十二篇)》认为:

三孔布面文为“![]() 与”二字,疑当读为“阏与”,“阏”从“於”声,“疋”、“於”古音同部。阏与在今山西和顺县西北,战国时为赵邑。《史记·魏世家》:“如耳见成陵君曰:昔者,魏伐赵,断羊肠,拔阏与……”。《史记·秦本纪》:“(昭王)三十八年,中更胡伤攻赵阏与,不能取。”[38]

与”二字,疑当读为“阏与”,“阏”从“於”声,“疋”、“於”古音同部。阏与在今山西和顺县西北,战国时为赵邑。《史记·魏世家》:“如耳见成陵君曰:昔者,魏伐赵,断羊肠,拔阏与……”。《史记·秦本纪》:“(昭王)三十八年,中更胡伤攻赵阏与,不能取。”[38]

裘锡圭先生在这里将货币面文释读为“

裘锡圭先生在这里将货币面文释读为“![]() 与”,《中国钱币大辞典·先秦编》编者梁晓景称之为三孔平首布,释读为“

与”,《中国钱币大辞典·先秦编》编者梁晓景称之为三孔平首布,释读为“![]() 舆” (见图四):

舆” (见图四):

战国晚期青铜铸币,铸行于赵国,流通于三晋等地。属小型布。面文“![]() 舆”。背部铸“十二朱”。“

舆”。背部铸“十二朱”。“ ![]() 舆”,通作阏与,古地名,战国属赵。《史记·魏世家》:“昔者,魏伐赵,断羊肠,拔阏与。”《史记·秦本纪》:“(昭襄王)三十八年(公元前269年),中更胡伤攻赵阏与,不能取。”在今山西和顺西北。一般通长5.3、面宽2.8厘米。极罕见。[39]

舆”,通作阏与,古地名,战国属赵。《史记·魏世家》:“昔者,魏伐赵,断羊肠,拔阏与。”《史记·秦本纪》:“(昭襄王)三十八年(公元前269年),中更胡伤攻赵阏与,不能取。”在今山西和顺西北。一般通长5.3、面宽2.8厘米。极罕见。[39]

除了将圆肩圆足三孔布面文读为“![]() 与”或““

与”或““![]() 舆”外,李家浩先生则以面文作“

舆”外,李家浩先生则以面文作“![]() 与”,认为应读为“且居”。理由是:“与”、“居”古音相近可通,疑三孔布币文“

与”,认为应读为“且居”。理由是:“与”、“居”古音相近可通,疑三孔布币文“![]() 与”应当读为“且居”,《汉书·地理志》上谷郡还有“且居”县,其地在今河北省宣化县东南[40]。后来他发现古玺印有“;

与”应当读为“且居”,《汉书·地理志》上谷郡还有“且居”县,其地在今河北省宣化县东南[40]。后来他发现古玺印有“;![]() 居司寇”,其中“

居司寇”,其中“![]() 居”即“且居”[41],所以他认为三孔布“

居”即“且居”[41],所以他认为三孔布“![]() 与”究竟读什么还难以确定。

与”究竟读什么还难以确定。

何琳仪先生认为,三孔布“![]() 与”也作“

与”也作“![]() 与”,读为“且居”,属上谷郡,因为《战国策·秦策五》,“赵攻燕,得上谷三十六县,与秦什一”,战国末年属于赵国,应是较晚的三孔布[42]。何琳仪认为三孔布“

与”,读为“且居”,属上谷郡,因为《战国策·秦策五》,“赵攻燕,得上谷三十六县,与秦什一”,战国末年属于赵国,应是较晚的三孔布[42]。何琳仪认为三孔布“![]() 与”也可以释读为“且如”[43],见《地理志》代郡[44]。

与”也可以释读为“且如”[43],见《地理志》代郡[44]。

黄锡全先生认为“![]() 与”其地似乎不可能是“且居”或“阏与”[45]。他以为1976年山西临县窑头村出土了“閼舆戈”,此铭文“閼舆”二字与世传文献记载一样,从而怀疑三孔布“

与”其地似乎不可能是“且居”或“阏与”[45]。他以为1976年山西临县窑头村出土了“閼舆戈”,此铭文“閼舆”二字与世传文献记载一样,从而怀疑三孔布“![]() 与”是否读为“且居”或“阏与”[46]。2005年他又提出“我们怀疑三孔布‘

与”是否读为“且居”或“阏与”[46]。2005年他又提出“我们怀疑三孔布‘![]() 与’有可能是‘夷舆’。夷,喻母脂部。疋,旁母质部。胥为心母鱼部,但从胥得声的壻(婿)就属心母脂部。夷、疋韵部脂质对转。夷舆县,西汉置,隶《汉书·地理志》上谷郡,王莽曰朔调亭。其地在今河北延庆县东北,其名当沿袭战国。此地战国晚期当属赵” 。[47]

与’有可能是‘夷舆’。夷,喻母脂部。疋,旁母质部。胥为心母鱼部,但从胥得声的壻(婿)就属心母脂部。夷、疋韵部脂质对转。夷舆县,西汉置,隶《汉书·地理志》上谷郡,王莽曰朔调亭。其地在今河北延庆县东北,其名当沿袭战国。此地战国晚期当属赵” 。[47]

图五 图六 图七 图八 图九 图十

关于小方足布铭文“於疋”的释读。李家浩先生的《战国於疋布考》一文确定这个“於疋”就是乌苏(见图五-图十[48])。李先生的理由是:金文“乌”与“於”通用,“於”与“乌”在古代是同一个字,在战国文字中还能见到“乌”或写作“於”的情况。《穆天子传》卷三“於鹊与处”,郭璞注:“於,读曰乌”。 再看“疋”字,“疋”与“苏”古音同属心母鱼部,因此,“疋”字从“疋”声与“苏”字古通。如《太平寰宇记》卷十所记的河南商水县附近地名“扶苏”,战国陶文作“夫疋”[49]。《六韬·虎韬·军用》所记的兵器“扶胥”,《周礼·夏官·司戈盾》郑玄注作“扶苏”[50]。

有学者认为“乌苏”为“阏与”音转而来[51],说明“於疋”或“乌苏”与“阏与”古音字形相近。“乌苏”与“阏与”两地很容易混淆。李家浩曾指出两地易于出错的原因:

“於疋”或“乌苏”又与“阏与”古音相近(“阏”从“於”声,“疋”、“苏”、“与”三字古音同属鱼部),而且“乌苏”与仪州之“阏与”的距离也很相近,故后世将“於疋”或“乌苏”讹为“阏与”。唐朝潞州之乌苏城在今山西省沁县西,战国时属于韩国的疆域,於疋布应是韩国所铸[52]。

李家浩先生还强调:

连《括地志》的作者也不清楚赵之“阏与”到底在哪里。其实潞州之“阏与”是“乌苏”的音讹,“乌苏”即上揭币文的“於疋”,与赵之“阏与”无关。古代“於”与“乌”、“疋”与“苏”相通的例子很多[53]。

李家浩先生把“於疋”释读为“乌苏”,认为该地望在今山西沁县西,强调非阏与。吴良宝先生也认为战国韩国存在“乌苏”这个城邑,“於疋”即“乌疋”[54],可释读为“乌苏”,认为“乌疋”“位于韩国北境的上党郡境内”。[55]“乌疋(1950)、”乌![]() (1953):李家浩以为即乌苏”,“在今山西沁县西”[56]。

(1953):李家浩以为即乌苏”,“在今山西沁县西”[56]。

关于阏与一组文字的释读,无论是古兵器上的字例还是古简牍上的字例,因为其字形与今繁体字“閼舆”没有多大区别,因此学者之间并无异议。陶正刚[57]、常福江[58]即将戈铭释读为“阏与”,认为地望在今山西沁县。何琳仪先生也释读为“阏与”,认为:“《说文》‘阏,遮拥也。从门,於声。’阏与戈‘阏与’,地名。《史记·秦本纪》昭襄王‘三十八年,中更胡阳攻赵阏与。’在今山西和顺。[59]”至于湖北云梦县睡虎地11号秦墓出土秦简《编年记》所见古简牍的字例“卅八年 阏与[60]”,整理者以及后来的研究者均释为“阏与”无疑。